名古屋コーチンはどうやって生まれた?!名古屋グルメの代表、名古屋コーチンの歴史と魅力を徹底解説!

名古屋コーチンは武士が作った?明治維新後に発展したサムライ養鶏産業

1868年頃、明治維新によって時代が大きく動き、武家社会が終わりを迎えました。これまでの封建的な土地制度が廃止され、廃藩置県と地租改正によって政府が税収を得ると言う、納税の大改革が行われました。これにより尾張藩でも禄(今でいう給与)を失う士族が多く出ました。

政府は失業した士族が農・工・商の職業に就くことを奨励し、またその支援として養鶏の講習もあったそうです。

海部荘平(かいふそうへい)・正秀(まさひで)の兄弟は、肉や卵を売るための養鶏を学ぼうと、ゼロからのスタートを切りました。そもそもの始まりは弟の正秀が「鶏を飼わっせ。(飼いましょうよ。)一日の餌代は二厘か三厘で、一個一銭になる卵を産みますぞ。」と兄に進言したと言われています。明治時代の1円は現在の4000円くらいの価値と言われていますから、その100分の1である一銭は40円、銭の10分の1が厘ですから、二厘~三厘というと8円~12円という感覚です。つまり、「一日の餌代は8円~12円で、一個40円になる卵を産みますから、きっと儲かります。鶏を飼いましょう。」と正秀は誘ったわけです。

当時卵は貴重な栄養源であり、民衆からは食べ物としてよりも薬として扱われたと言います。

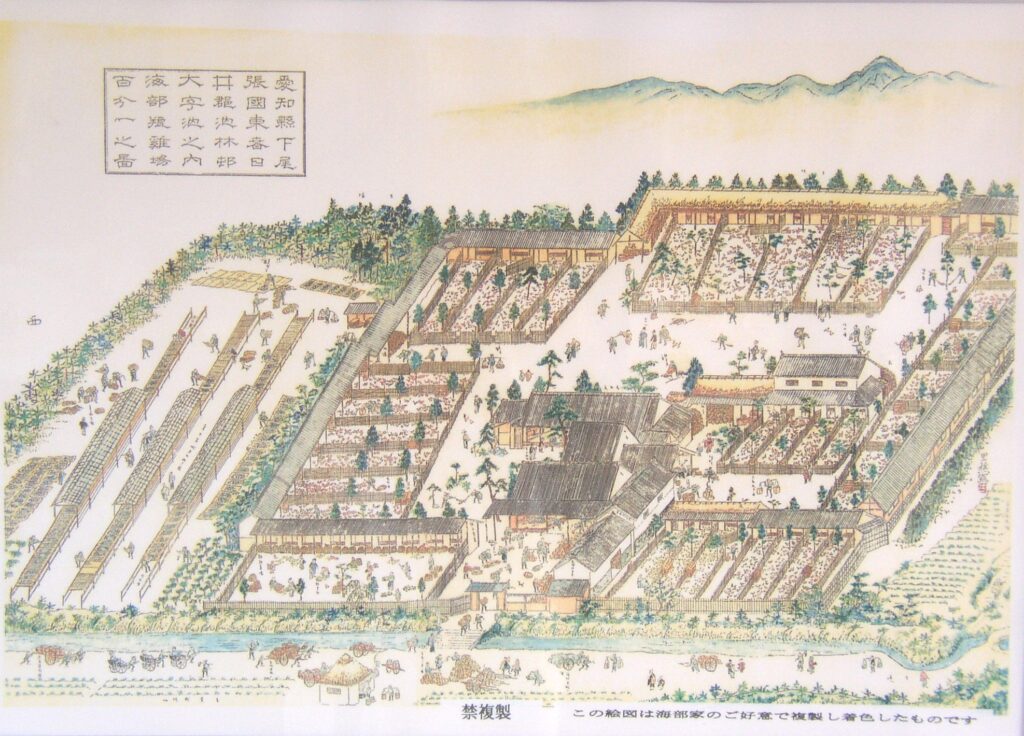

高利益で需要の高い卵を生産することで安定した暮らしを得たいというのが、海部兄弟のそもそもの願いだったかもしれません。兄弟は現在の小牧市に海部養鶏場を開きました。

.jpg)

しかし、兄弟の歩みは決して順調なものではありませんでした。二人は養鶏の知識も経験もないところから数々の失敗を繰り返し、養鶏業を完成へと近づけていきました。

海部荘平はのちに記した「養鶏法案」で、次のように述べています。

私は浅学短識で経験に乏しいが明治8年から養鶏業に従事し、数々の失敗や大変な苦労を経験したが、百折不撓(ひゃくせつふとう)千座不屈(せんざふくつ)の気持ちで、養鶏業の改良進歩に繋がるようにあれこれ考え実践した。

この文章からも、当時の大変な苦労がうかがえます。

海部兄弟の苦労① | 鶏たちの餌もすべて手作り。手探りの中完成した、鳥たちの健康を保つ「餌」

現代の養鶏は機械化や餌づくりの工業化が進んでいますが、当時は養鶏農家が自ら作っていました。冷蔵庫も電灯もない時代に、農産物や魚くずなどを利用したエサ作りが大変な重労働であったことは想像に難くありません。「養鶏法案」には餌づくりについて、次のように記されています。

そもそも鶏にとって餌は大変重要である。諸病に罹患するのも餌による。健康を保つのも餌による。産卵を良くするのも餌による。従って餌には十分注意を払わなければならない。農作物は年により豊凶があり価格が一定でないので、毎年同じ餌を与えることは難しいが、現在よく与えられている餌は、魚肉の屑をよく煮た肉汁に米糠、麦糠、小麦糠と細末した青菜などを混ぜてよく練り合わせたものである。これを朝と昼の2回与える。夕方1 回は米粃(べいひ:穀ばかりで実のない米)を与える。また、牡蠣と清水は餌と同様に健康上必要なものであるので、毎日欠かさず与えること。そのためにはこれらを十分に備蓄すること。また、青菜は必要なものであるので、時々鶏舎内に投げ入れて鶏が自由に啄(ついば)めるようにすること。

給餌は毎日一定の時間に与えること。勝手気ままに給餌してはいけない。もしも気ままに貪食すれば、消化力が悪くなり遂には産卵に影響を及ぼすと共に健康をも害することになる。従ってできるだけ鶏達の消化能力を考えて給餌すべきである。私たちが実践によって得た鶏 1,000 羽当たりの1日給餌量を次に記す。米糠 74kg、小麦糠 16.7kg、青菜 37kg 大麦糠 14.8kg、魚屑 37kg、粃 51.8kg (養鶏方案(現代語訳)より)

上記の記録からも、鶏たちにはタンパク質・ビタミン・ミネラルなど栄養バランスに配慮した餌を与えていることがわかります。また、えさを与えるタイミングについても詳細に研究されていることがうかがえます。

海部兄弟の苦労② | 孵卵(ふらん:卵の孵化)とヒナの飼育

海部兄弟がいくら勉強熱心で根気強いと言っても、相手は言葉の通じない鶏です。特に繁殖や孵卵など、生き物そのものの性質に触れながら試行錯誤をしなければならない場面では大変な苦労を伴うことが想像できます。荘平は「養鶏方案」の中で、「孵卵は養鶏家にとって非常に大事な業務であるので、その時期を失わないようにしなければならない。」と述べています。

現在では孵卵器(ふらんき)という、温度管理・回転・換気など人工孵化に適した環境が再現できる機械がありますが、当時はもちろんそのようなものはなく、雌鶏が卵を抱いてくれるように慎重に環境を整えていかなくてはなりませんでした。そのために一羽の雌鶏が抱く卵の数を調整したり、有精卵・無精卵を見分けたりといった細やかな対応を行いました。

また、「養鶏方案」にはヒナが誕生してから20時間以内は餌を与えない、食べ始めから餌を徐々に変えていく、母鶏の羽虱(はじらみ)に注意する、など、幾項目にもわたって注意事項が書き連ねられています。

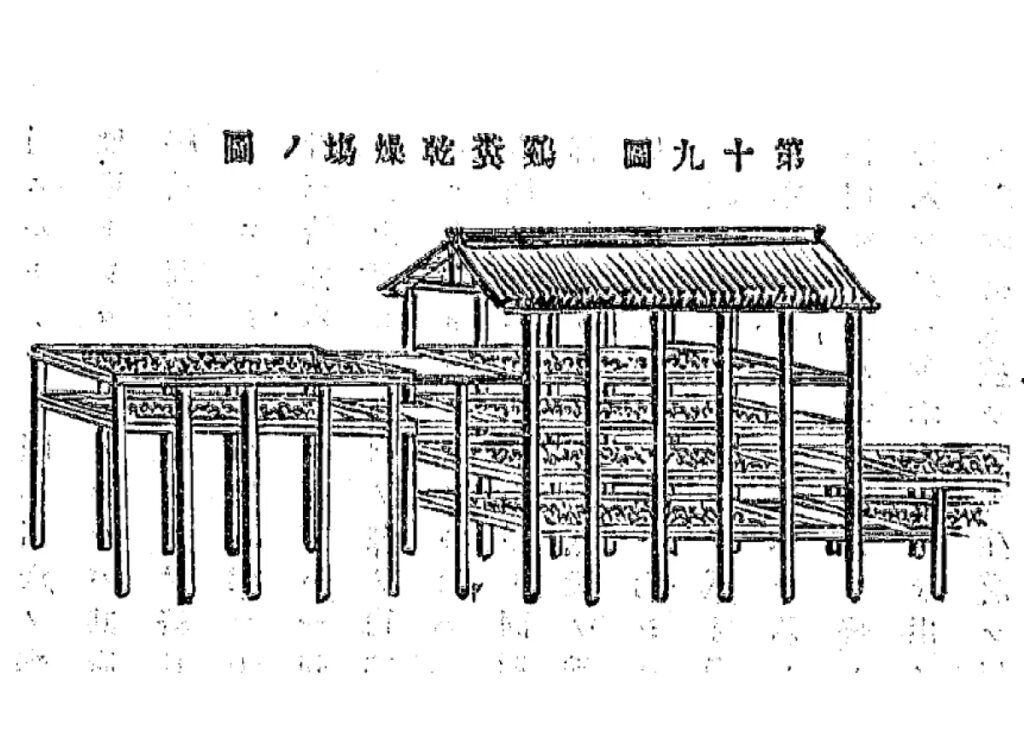

海部兄弟の苦労③ | 海部兄弟が自作した鶏糞の棚干し機械により養鶏事業が飛躍的に成長

養鶏では鶏たちが排出した糞(鶏糞)を早期に乾燥させる(干す)必要があります。水分を含んでしまうと微生物の働きによりアンモニアや硫化水素などの悪臭物質が発生してしまうからです。また、糞は肥料として農業に使えるため、干せば商品化することもできます。

現在では機械化が発達しこの鶏糞乾燥作業もかなり楽になりましたが、明治時代、朝夕の鶏糞の出し入れはかなりの重労働でした。特に突然の雨が降ってきたときなどは間に合わないことも多く、多数の鶏を飼っている養鶏場では悩みの種となっていました。

海部兄弟はこの問題を憂い、日夜熟考して棚干しの機械を発明しました。

これは可動式の干し棚に庇を付けたもので、少人数でも鶏糞の出し入れが可能です。

この棚は荘平をして「養鶏事業を拡張するのには最も必要な機械」と言わしめるほど、大発明だったことがうかがえます。

鶏糞の取り扱い方法は種々あるが、現在行われているのは土干しと棚干しの2つの方法である。平地に筵を敷いて、その上で鶏糞を乾かすことを俗に土干しと言う。また、60~90cm の高さに棚を設けてその上で鶏糞を乾かすことを棚干しと言う。この二つの方法は共に不完全な方法である。それは朝夕の出し入れに人手を要すること。また、昼間に急な雨が降った場合の対応は極めて困難であること。少数の鶏を飼育している場合であれば特に差し障りがあるもの6 ではないが、多数羽を飼育する場合は大いに不便を感じる。私たちは会合でこのことを憂い、日夜熟考して棚干し機械を発明した。それは、幅 180cm、長さ 25~32m の棚を4段にして、それぞれに車を付けて左右に引き出せるようにした。さらに雨や雪の対策として藁か檜の皮で覆いを作った。これにより急な雨がきた場合でもこの棚を引き出して収めればよいのである。この機械で鶏糞を扱えば大いに人手を省くことができる。従って、養鶏事業を拡張するのには最も必要な機械と言うべきものである。(養鶏方案(現代語訳)より)

鶏糞を干す機械の参考図

落合茂三郎 著『飼鶏要書』,[ ],明34序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/841787 (参照 2025-03-05)

地鶏とバフコーチンを掛け合わせ、ついに名古屋コーチンが誕生

餌やり、糞尿などの日々の衛生管理、疾病との闘い、そして孵卵についての細やかな気配り…。養鶏業をグレードアップさせていくためには、強い鶏、強いヒナ、そして美味しい卵の追求が欠かせませんでした。

海部兄弟は日々の養鶏を行いながら、一方でより強く美味しい種を求め、研究開発に没頭しました。そしてついに、清国(現在の中国)からバフコーチン(九斤)という鶏を取り寄せます。この鶏は体が大きく丈夫で、たくさん卵を産むことで知られていました。

海部兄弟がバフコーチンと尾張地方の地鶏を交配させ、生まれたのが「海部鶏(薄毛)」と呼ばれる種です。海部鶏は粗食に耐えて良く育ち、強健で性格も温厚、産卵能力も極めて高く、美味しい卵を算出することから一躍有名になりました。これが名古屋コーチンの元となった鶏です。

「海部鶏」を誕生させた海部兄弟。その養鶏技術を継承した尾張藩出身の元藩士たちは海部鶏を携えて養鶏を京都・大阪に広めました。

海部鶏のおかげで都市部でも養鶏がさかんになり、明治23年から約10年ほどの間に、名古屋から来た海部鶏は「名古屋コーチン」と呼ばれ定着するようになります。

そして明治38年3月10日、日本家禽協会から国産実用品種第一号の鶏として、「名古屋コーチン(名古屋種)」が認定されました。

一度は絶滅の危機に瀕した名古屋コーチン。今後は愛知県と養鶏家が力を合わせて「日本のかしわ」の味を守り続ける

明治36年、名古屋コーチンの育種改良は海部養鶏場から愛知県の手へと移り、現在に至るまで愛知県が先導に立って改良・存続・普及活動を続けています。

昭和に入って大量生産に適した外国産の鶏が輸入されるようになると、名古屋コーチンは次第に活躍の場を失っていき、絶滅寸前にまで追い込まれたこともありました。

しかし外国産の鶏にはない「かしわ」の味が再注目され始めると、今度は美味しさや日本独自の味に希少価値が認められるようになります。そして現在に至るまで、さまざまな育種改良が手掛けられ、より美味しい卵、より美味しい肉が、日本だけでなく世界の方々に届けられています。

コーチン卵-240x240.jpg)

コーチン卵-416x416.jpg)

この記事へのコメントはありません。